探讨大小错觉产生的神经机制对于理解人类的视知觉加工过程和意识的本质具有重要意义,它也是心理学历来重视探讨的问题。虽然已有研究发现视觉通路的多个脑区包括枕叶、顶叶和颞叶均参与大小知觉加工,然而对于各个脑区之间如何相互作用以及形成的参与大小知觉加工的脑功能连接网络仍不清楚。脑与认知神经科学研究中心陈丽红研究组采用静息态磁共振技术和重复经颅磁刺激(rTMS)技术为此开展了一项实证研究。

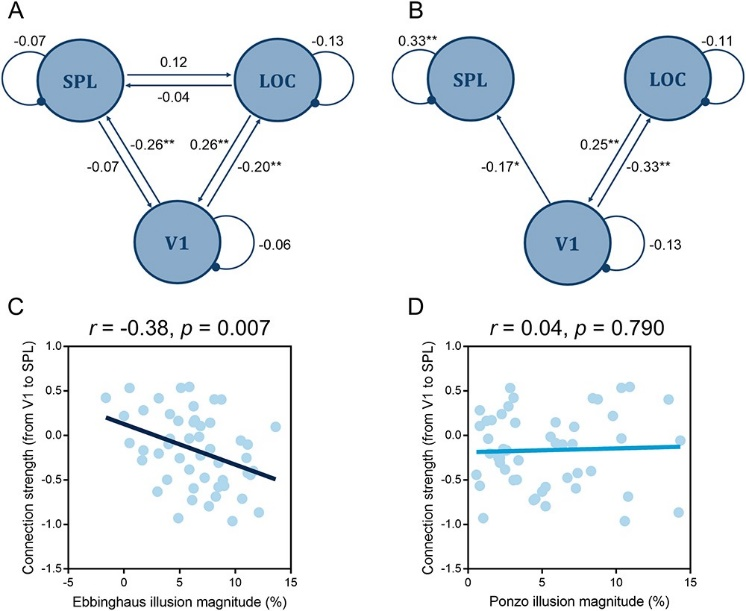

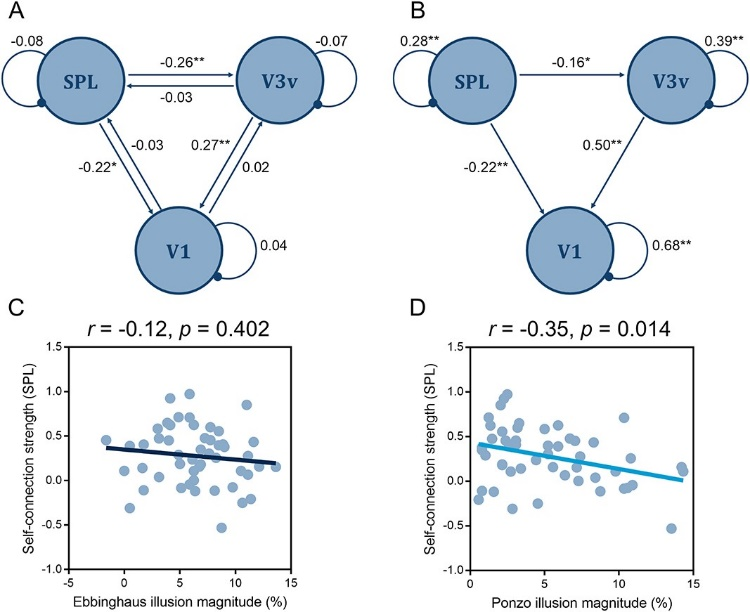

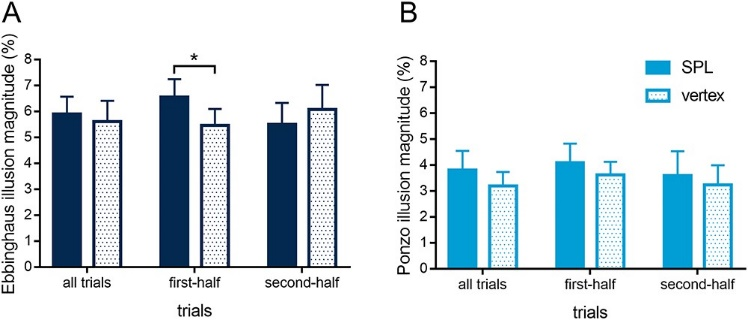

研究考察了Ebbinghaus错觉和Ponzo错觉加工的脑功能连接网络模型。同时采用rTMS技术,考察参与大小错觉加工的神经网络模型中的关键节点(rightsuperior parietal lobule, SPL)在错觉加工中的因果性作用。DCM结果表明:在由右侧V1、外侧枕叶(LOC)以及SPL组成的神经网络模型中,V1与LOC的双向连接显著,V1到SPL的前馈连接显著,并且行为水平上的Ebbinghaus错觉效应量与V1到SPL的前馈连接具有显著负相关。在由右侧V1、V3v以及SPL组成的神经网络模型中,SPL到V1和V3v的反馈连接均显著,V3v到V1的反馈连接显著,并且行为水平上的Ponzo错觉效应量与SPL的自连接(self-connection)具有显著负相关。rTMS结果表明:与控制位置(vertex)相比,右侧SPL的短暂抑制会增加Ebbinghaus错觉效应量;但右侧SPL的短暂抑制对Ponzo错觉效应没有显著影响。

(模型一DCM结果)

(模型二DCM结果)

(rTMS结果)

综上所述,V1到SPL的前馈连接能够预测Ebbinghaus错觉效应,而SPL的自连接能够预测Ponzo错觉效应,右侧SPL在Ebbinghaus错觉加工中具有因果性的作用。研究结果表明大脑的自发活动能够预测人们的行为表现,并且Ebbinghaus错觉和Ponzo错觉具有不同的加工机制。

脑中心学生吴保玉(现在浙江大学读博)为论文第一作者,陈丽红副教授和罗文波教授为共同通讯作者。该研究获得国家自然科学基金和辽宁省教育厅基本科研面上项目的支持。成果已在线发表于Cerebral Cortex。

论文信息

Wu, B., Feng, B., Han, X., Chen, L., & Luo, W.(2023). Intrinsic excitability of human right parietal cortex shapes the experienced visual size illusions.Cerebral Cortex, doi: 10.1093/cercor/bhac508

相关研究论文

Chen, L., Xu, Q., Shen, L., Yuan, T., Wang, Y., Zhou, W., & Jiang, Y. (2022). Distinct contributions of genes and environment to visual size illusion and the underlying neural mechanism. Cerebral Cortex, 32(5), 1014-1023. doi:10.1093/cercor/bhab262

Wang, A., Chen, L., & Jiang, Y. (2021). Anodal occipital transcranial direct current stimulation enhances perceived visual size illusions. Journal of Cognitive Neuroscience, 33(3), 528-535. doi:10.1162/jocn_a_01664